働きながら保育士試験を受験したシニア(女性)です。

保育士資格を受けようと思ってから1年、正味3ヵ月の独学、2回の受験で筆記試験に合格しました。

どのような教材を使用したかなども含めて受験を決意してから合格までの体験を書きました。

保育士資格を試験で取得しようとお考えの方に、幾らかでも参考になれば幸いです。

働きながら保育士試験に奮闘中

勤めていますので、なかなか時間が取れませんが、それでも試験で保育士資格が得られるなら、と受験を決めました。

きっかけは、児童館で働いているので、保育士の資格があると待遇が良くなると知ったからです。

学校に通うことを考えたら時間もお金も労力も節約できるので挑戦する価値が十分あると思ったのです。

通勤時間や休日などを利用して勉強しました。

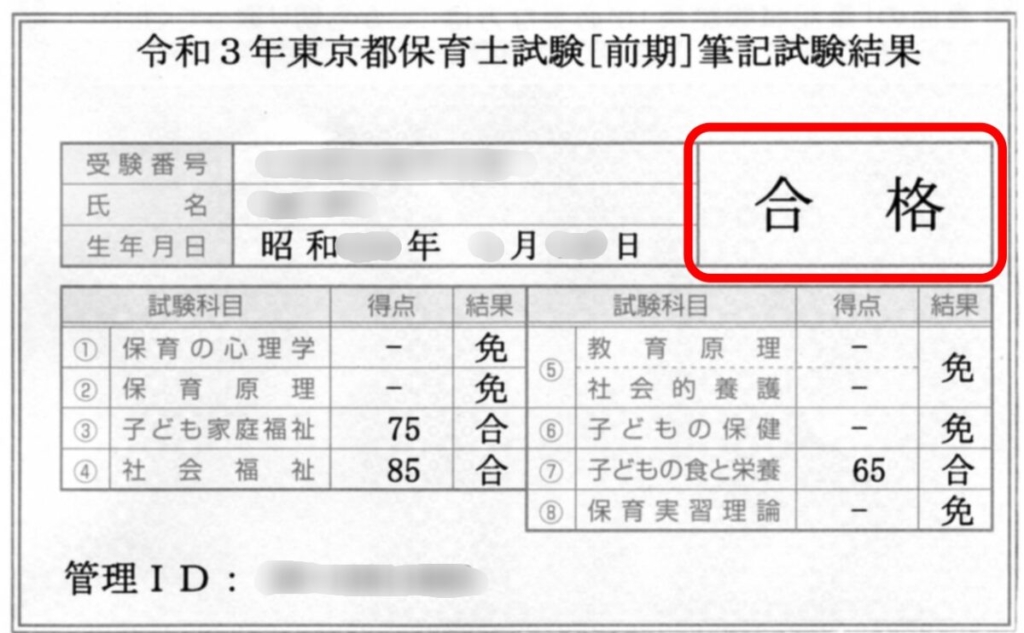

結果、9科目のうち、6科目に合格することができました。

「子ども家庭福祉」、「社会福祉」、「子どもの食と栄養」です。

勉強時間が足りないので、2回で合格すれば良いと考えて臨んだので上々の結果だったと自分では思っています。

難解と言われている科目は次の4科目で、私はそのうち1科目は合格、3科目に落ちました。

難解な科目は4科目

子ども家庭福祉 x

理念や歴史を暗記することが多い。児童福祉法、児童憲章、ジュネーブ宣言、世界人権宣言などの内容や何年に成立したかなどを覚えるのが大変。

社会福祉 x

子ども家庭福祉と問題が似ているが、欧米における社会福祉の歴史の流れ、たとえば1601年のエリザベス救貧法から1942年のビバリッジ報告といった歴史的な出来事や法律に関する問題が多く出題される。

日本における社会福祉の歴史、たとえば明治期から大正期の恤救規則(日本で初めて統一的な基準をもって発布した救貧法)から平成の社会福祉基礎構造改革といった内容が出題され、暗記することが多すぎて、かなりめげる。

保育士試験で1番難しいのが、この「社会福祉」かもしれない。

もう何回か保育士試験にチャレンジしている知人も、最後に1科目残っているのが「社会福祉」だ。

私のまわりには、保育士試験の問題集やテキストを見て、試験で資格を取ることを諦めて専門学校へ行ったという人も何人かいるが、やはり見ただけで1番難しく感じるのが「社会福祉」みたいだ。

子どもの食と栄養 x

私は子育て経験もあるし、それなりに栄養にも気を配ってきたから、楽勝では? と思ったら、甘かった。

栄養に関する基礎知識、子どもの健康と食生活、乳幼児期から学童期以降の栄養、特別な配慮を必要とする子どもの食と栄養、といった内容で、食物繊維の名称とか、タンパク質の構成成分とか、こちらはちょっと化学みたい。

それから、近年では子どものアレルギーがとても増えていることを反映して、アレルギーに関する問題も多数出題されていた。

次の「保育実習理論」は、落としたかと思いましたが、受かりました。

保育実習理論 ○

音楽や絵画、言語についての知識を問う。音楽は、主旋律にあう伴奏を5択の中から選ばせるなど、ピアノを習ったことのある人には簡単かもしれないが、音楽の素養のない人には難しい。

絵画理論も、私は絵画を勉強した経験があるので、割と簡単だったが、そうでない人には、表現技法のやり方や名称など、馴染みがなくて分かりにくいかもしれない。

言語理論は、童話や寓話の名称や作者、主人公名やストーリーが問われるので、有名な絵本はひととおり読んでおくと良いかも。

以上、xは不合格、○は合格。

私が学習に使用したテキストと、それを使っての勉強法をご紹介します。

1回1通りやりました。

右ページの問題を解いて、その後で左ページの解説を読みました。

1回解いて出来ず、解説を読んでも覚えられない箇所は付箋を貼って後でもう一度解いてみました。

繰り返しやれば不合格の科目も合格したかもしれませんが、時間がなくて間に合いませんでした。

私の場合は独学ですが、経済的に許されるのであれば通信教育のほうが良いかもしれません。

通信教育を受けていたら、1回での合格もあったかもしれないと思います。

評判の良い通信教育は、ユーキャンの保育士講座>>>

[通信教育]比較! 5社の講座の受講料、教材内容、質問回数の違いは?>>>

残りの3科目も合格!

2021年6月12日、保育士試験の筆記、残り3科目(「社会福祉」「子ども家庭福祉」「子どもの食と栄養」)の合格通知をいただきました。

これで7月4日の実技試験に進めます。

2020年の後期試験で3科目落としたあと、仕事が忙しくてなかなか勉強する時間が取れませんでした。

ちゃんと勉強するようになったのは、3月の初め頃からです。

それからは、とにかく毎日必ず勉強するようにしました。

2020年にメインに使っていて、とても分かり易かった問題集は翔泳社の『保育士 完全合格問題集 2020年版』でしたが、保育士試験には新しいデータが必要なことも多々あるので、思い切って2021年版を買い直しました。

2020年版とかぶっている内容も多いのに、新たに2,200円プラス税がかかりますが、保育士試験は受験料が約13,000円に切手代や交通費も必要です。

何より、また次も不合格だったら、半年後に試験を受けることになる(また勉強しなきゃならない)ことを考えたら、多少お金がかかっても、今できることはやっておきたいという気持ちでした。

さらに、通勤のスキマ時間の活用のために、成美堂出版の『保育士1問1答 問題集 21年度版』を買い足し、電車の中で読んでいました。

スキマ時間活用には、無料で使えるスマホのアプリ(>>「無料アプリ]保育士試験対策おすすめ6選〜スキマ時間に学ぶ」)などもありますが、どうも私は紙で見たほうが記憶に残る気がします。

この問題集は、通勤時や外出先での空き時間専用という感じで使っていました。でも人に見られるのがちょっと恥ずかしいので(笑)、カバーを裏返して持ち歩いていましたね。

テキストは、2020年に購入した翔泳社の『保育士 完全合格テキスト』の上、下巻、2020年版と、実務教育出版の『まんがでわかる保育士らくらく要点マスター 2020年版』がありましたので、わからないところを調べる参考書として使っていました。

『まんがでわかる保育士らくらく要点マスター 2020年版』は、翔泳社のテキストがとっつきにくくて難しかったので、まんがなら楽しく勉強できるかな〜と思って購入したのですが、実はまんがはそんなになくて(笑)。

でも、上下巻で分厚い翔泳社のテキストよりは、1冊で9科目プラス実技対策までが1冊にコンパクトにまとまっていて、分かりやすかったです。

このくらいまで来ると、多少は勉強が進んだかな〜と思ったので、4月の初めくらいから過去問に取り組みました。

保育士試験、特に社会福祉や子ども家庭福祉は範囲が広いので、『保育士 完全合格問題集 2021年版』をメインにやるだけでは満点は取れないかもしれませんが、60点取れれば合格できるんですよ。

過去問をやってみると、「こんなの見たこともない」という問題も多々ありましたが、合格点には達していたので、ホットしました。

ただ、過去問を解いて気づいたのですが、その回によって、難易度にはかなりの波がありますね。

95点取れた回もあり「お、いいぞ」と思ったら、60点しか取れない回もあり。

本番で60点なら合格なのでそれでも良いのですが、緊張してうっかりミスをすると落ちてしまうかもしれません。

確かに、「子どもの食と栄養」はともかく、「社会福祉」と「子ども家庭福祉」は『保育士 完全合格問題集 2021年版』だけでは足りないかなと思いました。

でも、今からあれこれ他の問題集やテキストに手を出すよりも、この1冊を完璧にすること、プラス過去問! と割り切って、その後は「社会福祉」と「子ども家庭福祉」の過去問を保養協のホームページからプリントして、取り組みました。

解答速報を出している業者はいくつかありますし、ちょっと遅いですが保養協のサイトにも解答は発表されますので、そちらで確認しましょう。

【関連記事】[通信教育]比較! 4社の講座の受講料、教材内容、質問回数の違いは?>>>

試験会場のフォーラムエイトに行ったら突然、試験が中止に

そういう感じで、どんなに忙しい日でも1時間は勉強するように頑張ったので、多分、6割は取れるだろう、という気持ちで、4月17日、試験会場のある渋谷に向かいました。

試験は午後からなのですが、ゆとりを持って、午前11時くらいには会場につきました。保育士試験は、電車の遅れとかでも考慮してもらえないんですよね。

ところが、ですよ!

試験会場である渋谷のフォーラムエイトについたら、保育士試験のスッタフと見られる人たちが数人いて、入り口に立ちふさがり、

「今日の試験は中止になりました!」っていうんですよね。

は? なにそれ?

「朝からビルの停電で、中止になりました」と。

「私の試験は午後からなのですが、復旧しませんか?」

と聞いたのですが、「今日は中止です」の一辺倒。

「明日の試験はどうでしょうか?」と聞きましたが、

「それもわかりません。明日の朝7時までに保養協のホームページにどうするかが掲載されますから、それを見てください」

とのこと。

もうひとり、女性が私の横に立って同じ説明を受けましたが、彼女も、「今日に合わせて勉強してきたのに…」と呆然としていました。

私も、保育士試験を受けようと最初に申し込んだ2020年の前期試験はコロナで中止になり、後期試験を受けて6科目合格し、今回の2021年前期試験で絶対に合格するぞ〜と頑張ってきたので、ガクッときました。

「神様が諦めろって言ってるのかな〜」と落ち込みましたよ。

電車に乗って片道1時間半以上掛けて渋谷まで行って、何もせずに帰るって虚しい…。

でも、明日の試験はあるかもしれないし…。

実際には、4月17日の夕方には、停電が復旧したので18日の試験は予定どおり行うむね、保養協のホームページにお知らせが出ました。

不審者が立ち入って、消化系統に不法行為を行ったのが停電の原因とか。

わ〜。不審者の立ち入りって、また別の意味で怖いわ〜。

>>「停電で試験が突然中止になったフォーラムエイト組、特例試験の通知と正答6月12日に届く!」

4月18日は予定どおり、「子どもの食と栄養」1科目のみ受験しました。

実は、「社会福祉」と「子ども家庭福祉」が難しすぎて、その2科目ばっかり勉強していました。

「子どもの食と栄養」は、ちょっと勉強不足。

「一汁三菜」の問題(>>「子どもの食と栄養」の出題された和食一汁三菜の配置問題)にはやられたけど、まあ、6割は取れただろう(汗)。

その後、保養協のホームページに掲載された、受けられなかった「社会福祉」と「子ども家庭福祉」の問題を、自宅で解いてみて、ユーキャンやココキャリが出した解答速報で答え合わせをすると、両方とも70点取れてる…。かえって悔しい。

それでも、気を取り直し、再試験が行われることを信じて、「社会福祉」と「子ども家庭福祉」の勉強を続けていました。

神奈川県の地域限定試験にも念のため申し込む

もしダメだったら、神奈川県の地域限定保育士試験(>>「地域限定保育士とは? 通常の保育士との違いは? 試験はどう違うの?」)を受けようと、手引は取り寄せていました。

もし、フォーラムエイトでの突然の試験中止がなくて、自己採点で合格の確信が持てれば、神奈川は申し込まなかったと思います。

しかし、これではどうなるかわからないので、試験料を延納した上で、とりあえず受験申請しました。

手間も書留の郵送料もかかるし、ホント、ついてない。

結局、5月29日に特例試験が行われることになり、中止のままなんてことにならなくて良かったのですが、1ヶ月以上モチベーションを保ち続けるのが大変でした。

フォーラムエイト組は、約1300名いたらしいです。

4月17日の試験を自宅でやって合格点に達したからと言って、5月29日の本番で合格できるとは限りません。

神奈川も受けるかも、と思ったので、神奈川県のホームページから地域限定保育士試験の過去問をプリントして、解いたりしていました。

神奈川の試験問題って、ちょっと癖がありますね。

私には、全国の試験より、ちょっとやりにくい感じがしました。

中止になった試験の再試験[特例試験]を受験

5月29日、大正大学で特例試験が行われました。

4月の「社会福祉」は、異常に難しかった、とネット上でも話題になっていましたが、こちらは割とオーソドックスな問題だったと思います。

特例試験になって、救われた方もいたかもですね。

「社会福祉」も「子ども家庭福祉」も手応えはありましたが、通常の試験と違って、解答速報が出ない!

翌日、自分なりにテキストで確認して、最低でも6割以上は間違いなく正解だろうと思いましたが、やはり安心できない…。

合格していたとしたら、実技の対策に入らなければならないのに、もんもんとしちゃいますよね。

数日後、キャリカレで出た予想解答を見つけて、ようやく安心できましたが、やっぱり、ちゃんと合格通知をいただきたい…。

6月5日、次々とTwitterなどで、4月に受験した方々が「合格(ときには残念な)通知来ました」とつぶやくのを見て、焦ってもしょうがないと分かっていながら、「はやく10日になって通知こないかな」と思っていました。

フォーラムエイト組は、「6月10日から17日までに通知」と知らされていたんですね。

ところが、10日には届かず、保養協のホームページを確認すると、いつの間にか、「10日から〜」という文言が消えて、「18日まで」のみになってる?

1日遅れたの?

わ〜、ガッカリ。

数日前から始めていた、造形の練習にも手がつかず、でした。

合格通知が届いた!でも「社会福祉」が自己採点より5点低かったのは?

6月11日、ようやく、待ちに待った合格通知&実技試験の受験票が届きました。

不合格通知は、はがき大(2020年に受け取っています)、合格通知は実技試験の受験票を兼ねているので細長い形、と聞いていたので、郵便物の中にそれらしいものがなく、一瞬、今日も来なかったか、と思いました。

でも、よく見ると角2の大きめの茶封筒に、細長い合格通知と、試験の正答のプリントが1枚入っていました。

通常、試験問題は保養協のホームページに掲載されますが、この特例試験に関しては、保養教は公にするつもりはなさそうですね。

4月の試験と問題が違うのですから、「これなら受かったのに!」とか、不満が出るかもしれないからかな、と想像します。

とにかく、おかげさまで筆記試験に2回めで合格しましたが、実は、「社会福祉」は自己採点より5点低かったんです。

問題に記録した答えと、正答を何度見比べても、もう5点高いはず。

これは、マークシートのチェックする場所を間違えたのかな?

合格なので良いのですが、ギリギリだったら、すごくショックですよね。

しかも、間違いだった別の問題、後で見ると、自分としてはありえない間違いで、すぐに正答が分かったんですよ。

「なんで、私、これ間違えたの?」

多分、問題を読み間違えたか、勘違いしちゃったんでしょうね。

試験あるあるですが、こういうことも多々あるので、やっぱり試験は魔物だな〜と思いました。

それでも合格して、良かった、良かった。

次は、出遅れている造形と言語の練習に励みます!

(終わり)

【関連記事】保育士試験実技「言語」「造形」の攻略法と合格体験記[合格作品再現2021]>>>

【関連記事】私が独学で合格した保育士筆記試験の対策と勉強法>>>

[知人の話]3科目ずつクリアする2カ年計画を立て3年で合格

Aさん(男性)30代

Aさん(男性)は、働きながら保育士試験を目指しました。

彼は、勤めながら勉強をしなければならないので、一度に合格するのは難しいと考えました。

そこで無理せず3科目ずつクリアして資格を取得する2カ年計画を立てました。

合格した科目は3年有効なので、3年間で実技試験までクリアすれば良いからです。

その結果、筆記試験は予定どおり3回でクリアしました。

実技試験は、3回落ちましたが4回目には合格し、見事保育士の資格を取得しました。

実際には3年かかったことになります。

このような考え方もあります。